研究紹介:結晶性ポリマーの微細構造と力学物性

・粘弾性挙動の解析

by 堀部伸光

高分子は、結晶部分(分子同士が密に規則的に分子間力により結合している部分)

と非晶部分があり、非晶部分のガラス転移温度(Tg:高分子特有の急激に強固な

ガラス状態になる温度)以上においては非結晶部分は極めて柔軟であるのに対し、

結晶部分の結合は堅固です(融解温度Tm以下の場合)( 図1)。

図1.結晶性高分子(左)と非晶性高分子(右)

汎用プラスチックと呼ばれているポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)

は結晶性を有しています。結晶構造を形成するには高分子間に一定の分子間力が

必要です。一方、ゴム(エラストマー)には結晶構造がなく非晶部分と架橋のみ

であるため、大きな伸長性を示すことができ、分子のすり抜けを防ぐ3次元の

架橋構造によって構造を維持することができます。

高分子は低分子と同じように熱運動をしており、温度の上昇により運動性が大きく

なります。結晶性高分子の加熱・加温により結晶部分の分子鎖がこわれて流動性を

示すようになります。非晶部分も、温度が低いと分子運動性が低く(ガラス状態)

急激に硬くなり、温度が上がると運動性が極めて大きくなります(ゴム状態)。

そして近年分子構造を精密にコントロールできることが可能になり、例えばポリエチ

レンでは高密度・低密度ポリエチレン、ポリプロピレンではシンジオタクチック・

イソタクチックポリプロピレンが比較的自由に作られるようになり、単純に結晶性

高分子だけで物性を語ることができなくなってきました。

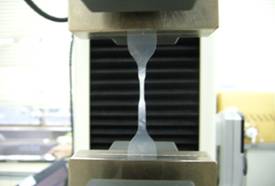

このように、熱や力学的負荷を加えることによって、結晶性高分子がその“微細組織”

を変化させます。その変化が、マクロ構造にどのような影響を与えるかを研究してい

ます。具体的には、引っ張り試験機を使った応力ひずみの測定(図2)や、

DSC(示差走査熱量測定)での結晶化度測定、広角X線回折で結晶状態の解析、赤外線分析

で分子構造の解析などです。現在は、引っ張り試験機を用いて弾性回復試験を行って

おりますが、塑性変形後の弾性挙動を分析しています。このデータをもとに、固い

イメージのあるプラスチックにゴム的要素を打ち出した、新しい高分子材料の開発が

できないかを考えていきたいと思います。いずれ弾性要素の強い不思議なプラスチック

を制御し作ることができるようになるかもしれません。最後に図3では塑性変形した

部分(necking部)の偏光顕微鏡写真を載せています。結晶の方向(配向)が変わって

いるのが色でわかります。